みなさんは『きょうだい児』という言葉をご存じでしょうか?

僕自身ここ数年ではじめて知った言葉でしたが、簡単に言うと『病気や障害を患う兄弟や姉妹がいる子供』を指してこう呼ばれているそうです。

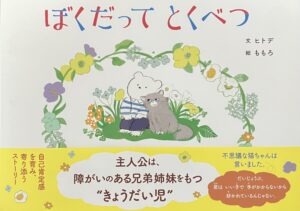

そんなきょうだい児としての悩みを当事者として抱えていたヒトデさんが、今回絵本という形で『ぼくだってとくべつ』を出版されました。

リンク

詳細をお伝えしていきたいと思いますのでご覧ください!

『きょうだい児』とは?

まずは冒頭で簡単に説明した『きょうだい児』についてのより細かい説明がこちらになっています。

きょうだい児(きょうだいじ)は、病気や障害を患う兄弟や姉妹がいる子供。

兄弟、兄妹、姉弟、姉妹すべての組合わせを表すために「きょうだい」と仮名書きする。既に成人済でも状況が未解決の事例も見られ、成人も含み「きょうだい児(者)」と扱う。

きょうだい児は、自分以外の「きょうだい」に両親の関心が偏り、若年時は親から受ける愛情が不足してヤングケアラーを務め、成人後も「きょうだい」を世話する。「きょうだい」のおむつ替えや装具介助などについて「自分が我慢するのが当たり前」と思いながら生育する事例が多い。「きょうだい」が学童期以降に統合失調症など精神障害を発症し、「きょうだい児」へ至る事例もある。

~中略~

きょうだい児は、障害等を抱えるきょうだいがいることで、周囲から心ない言葉を浴びせられたり、「親が自分に構えなかった」「親からの評価や接し方が平等でなかった」と感じることが少なくない。親も、障害などがある子に手がかかるのは仕方がないとして、きょうだい児の問題に苦慮している。

引用元:Wikipedia『きょうだい児』より一部抜粋

なかなかにヘビーな内容ですね。

親の目線、子供の目線、成人してからの目線と立場や状況が異なると感じ方や捉え方も変わってくるかとは思いますが、『きょうだい児』としての定義は、一応このようになっています。

著者プロフィール

引用元:hitodeblog.com

ヒトデといいます!

1991年生まれ愛知県出身

会社に行きたく無さ過ぎて辛い日々を送っていましたが、趣味で始めたブログがきっかけで会社を辞めてフリーランスへ。29歳でブログでFIRE達成

今はブログ運営だけで生きています

PR案件、マーケティング、SNS運用、ブログ運営の相談等受けています

好きな時に、好きな人と、好きな事を出来る今の生活を非常に気に入ってます

超詳しい、3.5万文字の人生振り返りはこちら→ヒトデの人生の振り返り

引用元:今日はヒトデ祭りだぞ!プロフィールより一部抜粋

と、著者のヒトデさんはこんな明るい方になっています!

ブログ界隈では頂点にいらっしゃる大成功をおさめられた方ですね。

著書も多く出版されていらっしゃいます。

リンク

リンク

リンク

そんなヒトデさんですが、実は弟がダウン症であり『きょうだい児』だということをブログでカミングアウトされており、今までの葛藤や結婚を諦めていたことなどを包み隠さず発表されていらっしゃいます。

このような経緯があったことから、幼き頃に悩んで苦しんだ過去の自分のような『きょうだい児』へ向けた本を作る動機につながった様子です。

CAMPFIREを使ったクラウドファンディングを用いて支援者を募集し、2024年12月6日に逆旅出版より『ぼくだってとくべつ』を出版されました!

ぼくだってとくべつ

リンク

文章はヒトデさんが担当され、可愛らしい絵は絵本作家のももろさんが担当されています。

可愛らしい絵です!

小さいお子さんでも読めるように難しい言葉はなく、障害に対する具体的な描写や表現もないので、感覚的に理解しやすい作品に仕上がっていると思います。

主人公は両親に負担がかからないように、障害のある弟のお世話を健気に行い『良い子』でいようとします。

しかし、主人公もまだまだ子供。

両親に甘えたいし、弟だけじゃなく自分にもかまって欲しいという当然の欲求が生まれます。

それを負担に感じさせないために隠している主人公の前に1匹の猫が現れます。

その猫は主人公の隠していた本音を優しく聞き入れてくれる良き理解者に。

猫のアドバイスを受けて主人公は…

みたいなお話です。

絵本なのでサラッと読めてしまうのですが、中盤から後半にかけて涙が溢れてきてしまいました。

僕自身は『きょうだい児』でもなんでもありませんが、たまたまひょんなことから障害のある子と2年弱とわずかではありますが、寝食をともにした経験があり、立場は違いますが様々なことを思い出し、色々と考えさせられた次第です。

よろしければそちらのエピソードもご覧ください!

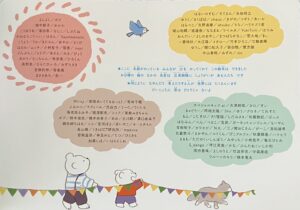

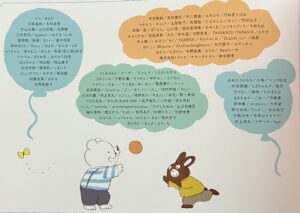

クラウドファンディング支援者①

クラウドファンディング支援者②

ちなみに僕も微力ながらクラウドファンディングで支援させていただきました。

この中に僕の名前も載っているんです!

まとめ

この手の話って世の中的に『大事なこと』として認識されているとは思うのですが、実際に自分の身近にあるかというとそんなことはなく、遠いところにいる大変な人達の話ってぐらいの捉え方のような気がしています。

悩みに対してどっちが重いなどと比べることは出来ませんし、なんの意味もなさないことではありますが、当事者だけでなく、きょうだい児を抱える親御さん、その友人、そういった施設で働く職員さん、たまたま知ったそこのあなたなど、たくさんの人に読んで欲しい作品だと思います。

リンク

これを読んで新たな気付きを得る人や、少しだけでも優しくなれる人がいらっしゃれば嬉しいですかね。

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました!

コメント